🔵 Point Zéro 2050 • Articles de fond • Semaine 2/52

Des fictions envahissantes

Dans notre esprit, nous séparons soigneusement la « réalité », le monde tel qu’il est, et la « fiction », les histoires imaginaires dont nous nous nourrissons pour nous distraire. Mais cette frontière est infiniment plus poreuse que nous l’imaginons.

Les neurosciences révèlent que notre cerveau ne peut traiter directement la réalité brute. Chaque seconde, nos sens captent plus de 10 millions d’informations, mais notre conscience ne peut en traiter que quelques dizaines. Pour gérer ce gigantesque flux informationnel, notre esprit utilise donc des cartes mentales, qui sont des récits qui organisent ce chaos en schémas cohérents qui nous permettent donner une signification à ce qui nous arrive et agir dans le monde.

Les récits ne sont donc pas uniquement des fictions qui nous divertissent de la réalité. Ils la façonnent littéralement. Ils déterminent nos valeurs, nos institutions, nos lois, nos relations sociales et même notre économie. Ils ne décrivent pas seulement le monde : ils le créent. Ils définissent ce qui est possible, désirable, normal ou tabou. Ils orientent nos choix collectifs, nos priorités politiques, nos modèles éducatifs.

Prenons l’argent : une pièce n’a de valeur que parce que nous partageons collectivement le récit selon lequel elle en possède une. De même, une entreprise n’existe que par la fiction juridique qui lui confère une personnalité. Le récit de la croissance économique infinie a organisé nos sociétés pendant des décennies, déterminant nos politiques publiques et nos modes de vie, mais ce n’est fondamentalement qu’une croyance partagée.

Le récit démocratique définit nos institutions : le peuple souverain n’est qu’une construction narrative, mais elle légitime tout notre système politique. Les récits sur le progrès technologique orientent massivement les investissements et façonnent nos imaginaires d’avenir.

Même nos identités personnelles reposent sur des récits : « je suis français », « je suis ingénieur », « je suis parent »… Ces histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes déterminent nos comportements et nos relations, mais elles ne sont jamais que des prismes qui focalisent notre attention sur une partie du réel tout en faisant disparaître d’autres parties. Changer de récit, c’est donc littéralement changer de réalité.

Les paradigmes

Ces récits ne fonctionnent pas de manière isolée, mais selon une architecture hiérarchique invisible qui structure la réalité à tous les niveaux. Au sommet de cette pyramide narrative se trouvent les méta-récits civilisationnels, que les sciences sociales désignent aussi par le terme de paradigmes, terme qui vient du grec ancien et qui signifie modèle.

Un paradigme n’est pas simplement une idée ou une théorie. C’est un système cohérent de croyances fondamentales qui détermine ce qui est considéré comme vrai, possible, légitime ou impensable et qui définit l’essence d’une époque donnée. Par exemple, le paradigme médiéval organisait la société autour de la relation à Dieu, celui des Lumières autour de la raison, et notre paradigme moderne autour de la croissance, du progrès technique et de la consommation.

Ces paradigmes exercent une influence déterminante sur tous les récits de niveau inférieur. Face à un récit civilisationnel fondé sur le progrès technique, un individu qui définit son identité autour d’un récit d’entrepreneur innovant ou d’ingénieur visionnaire verra son récit personnel validé et encouragé. Mais s’il prétend communiquer avec les esprits de la nature pour guider ses décisions, il sera marginalisé car ce récit contredit le paradigme rationaliste dominant.

De même, une communauté peut développer des sous-récits variés : quartier écologique, startup nation, etc., tant qu’ils restent compatibles avec la matrice civilisationnelle dominante. Mais elle ne peut pas créer un système de castes héréditaires car cela heurte les valeurs égalitaires occidentales. Le récit d’une civilisation fonctionne donc comme un périmètre de possibles : il autorise certaines variations tout en censurant celles qui menacent sa cohérence interne.

Cette architecture explique pourquoi il est si difficile de changer véritablement les choses à petit échelle. Un individu peut bien tenter de transformer sa vie, une famille de modifier ses habitudes, une organisation de révolutionner sa culture : tant que le paradigme civilisationnel reste inchangé, ces transformations locales sont constamment ramenées vers les schémas dominants, comme des aimants invisibles.

C’est d’autant plus vrai que les récits, s’ils commencent comme des forces intangibles, se matérialisent progressivement par des institutions et des systèmes de pouvoir. Et une fois qu’une histoire s’est transformée dans un dispositif concret fait de textes de loi, de parlements, d’écoles, d’églises et d’armées, elle devient une force qui ne supporte plus la remise en question.

L’emprise silencieuse du pratico-inerte

Nous naissons dans une prison dont bien peu ont conscience. Contrairement à nos ancêtres qui s’éveillaient au monde au contact du vivant, nos premières expériences sensorielles se déroulent dans une sphère technique : murs de béton, lumière électrique, écrans. Cette imprégnation originelle conditionne tout : le cerveau du nourrisson associe instinctivement la sécurité à ces stimuli artificiels, encodant le sentiment de sécurité avec ce monde artificiel.

Cette empreinte neurologique précoce nous rend réceptifs au langage muet mais extraordinairement efficace de ce que Sartre appelait le pratico-inerte : les inventions techniques produites par l’humanité, qui façonnent l’humanité en retour. Nous pensons ainsi contrôler le monde par la technologie, sans réaliser que chaque objet qui nous entoure raconte une histoire qui impose silencieusement ses valeurs.

Regardez autour de vous : votre smartphone murmure que « s’exprimer est impossible sans connexion permanente ». Votre horloge scande que « les adultes responsables sont pressés ». Votre carte bancaire proclame que « l’argent sert à tout obtenir ». Ces objets ne sont pas neutres : ils cristallisent des millénaires de choix civilisationnels en habitudes quotidiennes. Chaque invention technique porte en elle une vision du monde, des valeurs, des comportements qu’elle impose silencieusement.

L’enfant qui grandit parmi ces objets n’apprend pas seulement à les utiliser : il absorbe leur logique profonde. Le simple fait de grandir entre des murs peut l’amener à en conclure que le monde extérieur est dangereux. Ecouter ses parents discuter de leur travail peut l’amener à croire que le statut professionnel définit la valeur intrinsèque d’une personne. L’usage précoce des écrans clame que la virtualité peut remplacer le réel.

Cette programmation explique pourquoi nous ressentons plus d’anxiété face à une panne de réseau qu’à la disparition d’une forêt : notre système limbique a appris à identifier la sécurité à la continuité technique, pas à l’intégrité du vivant. Difficile de croire à l’imminence de l’effondrement écologique quand nos lunettes conceptuelles sont taillées par la technique elle-même et que nous ne voyons pas de nos yeux ce qui est en train d’arriver.

C’est pourquoi cette aliénation persiste au-delà même des effondrements civilisationnels : chaque société reconstruit instinctivement les mêmes schémas techniques car ils sont ancrés dans notre architecture neuronale dès la naissance, créant un cycle perpétuel de déconnexion du monde naturel.

Des acteurs en panne de scénario

Cette architecture narrative révèle le premier facteur d’effondrement des sociétés : leur incapacité à faire évoluer leurs récits fondateurs. Car si ces derniers paradigmes naissent pour répondre aux défis de leur époque, ils ont tendance à se cristalliser en systèmes rigides qui deviennent progressivement inadéquats face aux nouveaux enjeux

Le récit civilisationnel de l’Empire romain : ordre, légalité, expansion territoriale, a été remarquablement efficace pour unifier le bassin méditerranéen. Mais après cinq siècles, ce même récit est devenu un carcan et a précipité sa chute.

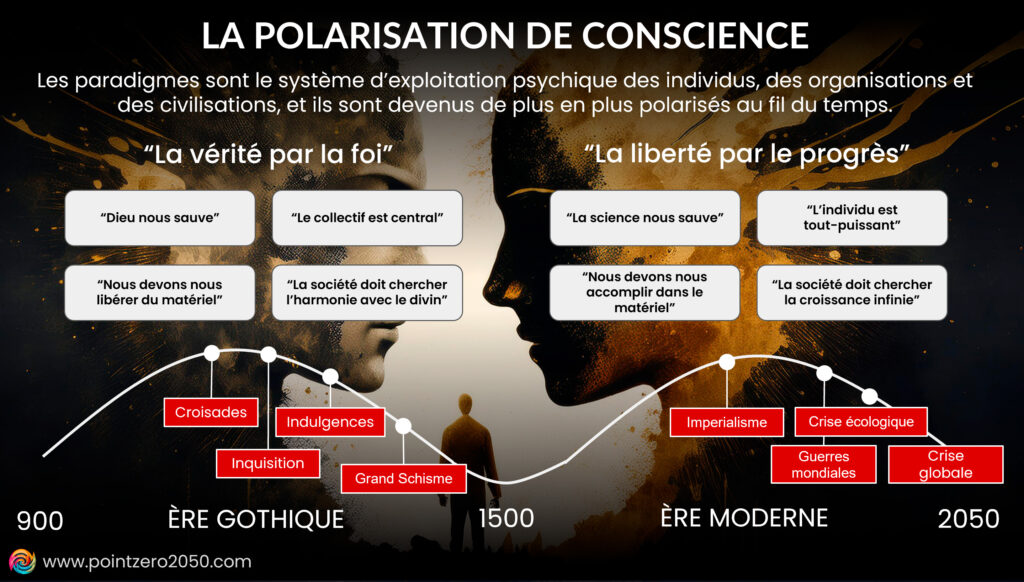

Face à un empire épuisé qui ne proposait plus qu’oppression et décadence, les premiers chrétiens offraient espoir, fraternité et sens transcendant. Ils répondaient aux aspirations profondes d’une population en quête de nouvelles raisons de vivre. Mais la civilisation médiévale qui s’est construite autour de ce nouveau récit a fini par engendrer ses propres dérives : croisades, inquisitions, corruption, indulgences.

Cela a entrainé le passage à la Renaissance, qui a proposé de nouveaux mythes fondateurs en réaction aux anciens : individualisme, progrès technique, croissance économique, domination de la nature. Ce nouveau récit a permis l’émancipation de l’individu face aux structures féodales, stimulé l’innovation scientifique, développé la prospérité matérielle et libéré l’humanité de nombreuses contraintes naturelles.

Mais ces mêmes récits, devenus hégémoniques, se retournent désormais contre nous. L’individualisme poussé à l’extrême a détruit le lien social. Le progrès technique incontrôlé menace l’équilibre planétaire. La croissance économique infinie sur une planète finie nous conduit droit dans le mur écologique.

Cela révèle que les phases par lesquelles passe une civilisation : fondation, essor, apogée, déclin et effondrement, correspondent exactement au cycle de vie de son paradigme. Lors de la phase de fondation, ce dernier mobilise les énergies créatrices, et l’effondrement survient quand il ne parvient plus à maintenir la cohésion sociale.

Nous sommes donc comme des acteurs qui s’efforcent de suivre un scénario qui ne fait plus sens. C’est cette panne narrative qui explique la démobilisation face aux grands défis de notre temps : il nous manque un nouveau script qui donne sens à ce que nous vivons et qui nous motive à nous dépasser.

L’espoir d’une transformation consciente

Nous avons grandi à l’intérieur du récit de la modernité, fondé sur un certain nombre de mythes fondateurs : la démocratie, l’individualisme, le progrès technique, la valeur travail, etc.

C’est pourquoi notre réponse pour résoudre les crises qui se multiplient consiste à mobiliser un catalogue de solutions puisées dans le référentiel : réduire notre consommation, voter pour les représentants de partis politiques modérés afin de bloquer la montée de l’extrême-droite ou pour les extrêmes afin de rétablir l’ordre, aménager les modes de travail pour attirer et garder les jeunes dans l’entreprise, etc.

Néanmoins, plus nous allons appliquer les vieux schémas, et plus les problèmes qu’ils cherchent à résoudre vont s’aggraver. La raison en est que les crises qui submergent à présent l’humanité ne sont pas juste des difficultés passagères qui peuvent être corrigés en optimisant le fonctionnement du système existant : elles sont le signe que ce système est en train de mourir. Ce qu’elles nous disent, c’est qu’il est grand temps de cesser de s’accrocher au passé pour explorer des voies radicalement nouvelles.

Cette situation n’est pas si neuve : plus d’une vingtaine de civilisations majeures se sont effondrées dans le passé. Dans presque tous les cas, elles avaient les moyens de surmonter les menaces : ce qui a signé leur fin a été l’incapacité à transformer leur perspective sur la réalité. Ce phénomène d’inadéquation des solutions existantes aux problèmes présents signale donc la nécessité d’un changement de paradigme, c’est-à-dire de façon de voir le monde.

Les travaux de Jared Diamond sur l’effondrement des civilisations révèlent une différence cruciale entre les sociétés qui ont survécu et celles qui ont disparu : leur capacité d’adaptation face aux défis émergents. Certaines civilisations, comme les Mayas de Copán ou les habitants de l’île de Pâques, ont persisté dans leurs schémas destructeurs jusqu’au bout. D’autres, comme le Japon des Tokugawa face à la déforestation ou l’Islande médiévale confrontée à la dégradation des sols, ont su opérer les transformations radicales nécessaires à leur survie.

La différence ? Les sociétés résilientes ont accepté de remettre en question leurs croyances fondamentales et de créer de nouveaux récits adaptés à leur situation. Elles ont su abandonner les solutions devenues obsolètes pour inventer des approches inédites.

Envie d’en savoir plus ?

Nos prochains Sas Explorateurs (1h30 pour découvrir l’écosystème) :

https://pointzero2050.com/events/categorie/sas-exploration

Nos prochains ateliers (3h pour approfondir) :

En physique :

https://pointzero2050.com/events/categorie/atelier-presentiel

En distanciel :

Nos prochains Webinaire Entreprise (1h30) :

https://pointzero2050.com/events/categorie/webinaire-organisations

Nous suivre :