🔵 Point Zéro 2050 • Articles de fond • Semaine 6/52

Comment définir la civilisation ?

Qu’est-ce qu’une civilisation ? Pour le comprendre, il faut distinguer le concept de civilisation d’autres notions proches : culture, nation, peuple, État, empire…

Le point commun entre tous ces concepts est le récit : tous les collectifs humains quels qu’ils soient se fondent autour d’une vision commune du monde qui leur donne leur identité et leur cohérence.

On parle de culture quand ce récit génère un ensemble de symboles et de rites à l’échelle d’une tribu, d’une ville, d’une entreprise ou d’une région.

Une civilisation, elle, est une architecture de sens mais aussi d’organisation. Elle apparaît quand une culture, ou un faisceau de cultures compatibles, atteint un seuil d’intégration et de complexité suffisant autour d’un récit partagé pour :

- Structurer une gouvernance durable

- Mettre en place un système économique interrégional

- Développer des institutions politiques, sociales et éducatives

- Produire des inventions qui vont enrichir le patrimoine humain global : écriture, droit, monnaie, navigation, mathématiques…

- Se doter d’une classe urbaine dirigeante affranchie du besoin de devoir travailler

C’est ce qui explique que selon l’historien Arnold Toynbee, il n’y a eu que 24 civilisations majeures dans l’histoire là où il y a des millions de cultures à travers le monde.

Les civilisations transcendent les frontières nationales et peuvent englober plusieurs nations ou états, comme c’est le cas de la civilisation occidentale moderne, qui comprend des pays tels que la France, l’Espagne et les États-Unis, qui malgré les différences, partagent des caractéristiques qui les inscrivent dans le paradigme de la modernité.

L’empire, quant à lui, est une forme particulière que peut prendre un Etat ou une civilisation, et qui consiste à chercher à étendre sa domination. Rome était à la fois une civilisation et un empire, mais Alexandre le Grand a créé un empire qui n’était pas une civilisation, faute d’une âme véritablement commune.

Pourquoi s’y intéresser aujourd’hui ? Et bien parce c’est la civilisation telle qu’elle a existé qui nous a amené aux crises que nous connaissons aujourd’hui, et que la première étape pour les résoudre est de comprendre ce que ce mot englobe.

Les civilisations sont mortelles

Les civilisations ont tendance à croire qu’elles vivront pour toujours. Pourtant, il suffit de regarder les principales courbes qui définissent la civilisation moderne : démographie, production de données, progrès technologique, automatisation du travail, mais aussi injustices sociales, pollution, détresse écologique, inégalité ou production d’armes, pour réaliser qu’elles dessinent toutes des exponentielles.

Or dans tout système vivant, l’exponentielle ne dure jamais indéfiniment. Elle annonce toujours un point de bascule : un moment où le modèle atteint ses limites et doit se transformer ou disparaître.

Cela signale le fait que nous entrons dans une phase particulière de notre histoire qui se nomme un intercycle civilisationnel.

Pour comprendre de quoi il s’agit, il faut d’abord comprendre que les civilisations ne sont pas éternelles. Les premières civilisations comme celles de Sumer ou de l’Egypte remontent à plus de 6 millénaires. Selon l’historien britannique Arnold Toynbee, vingt et une grandes civilisations ont précédé la nôtre. Toutes ont fini par décliner, puis s’éteindre.

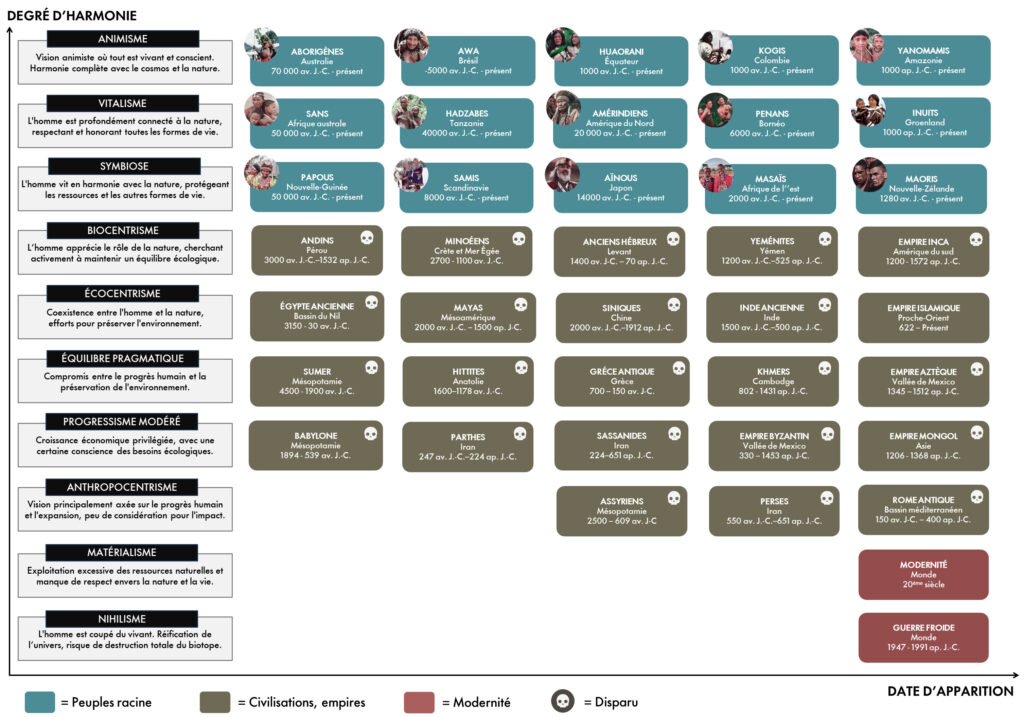

Cela suggère qu’il existe des facteurs qu’elles ne sont pas parvenues à maîtriser par comparaison avec des cultures qui perdurent depuis des dizaines de millénaires sans s’effondrer comme les Sans d’Afrique ou les Aborigènes australiens dont l’origine est estimée à plus de 50 000 ans.

Ces peuples et beaucoup d’autres encore en vie aujourd’hui donnent l’exemple de cultures qui existent depuis des périodes qui remontent à la préhistoire humaine.

L’un des facteurs principaux qui explique cette pérennité est le haut degré d’harmonie de ces peuples, aussi bien présent au sein du groupe que dans les rapports que ce dernier entretient avec la nature. Un autre facteur complémentaire tient dans l’adéquation entre le récit fondateur d’une civilisation et la nature des défis qu’elle doit relever. Quand la grille de lecture n’est plus adaptée à la réalité, cela entraîne un déclin, qui peut aboutir à un effondrement si la civilisation ne parvient pas à se réinventer.

C’est peut-être là la leçon la plus précieuse pour notre époque. Notre civilisation moderne a produit des avancées extraordinaires, mais son récit central s’épuise : celui de la croissance infinie, de la séparation entre l’homme et la nature, de la maîtrise du réel par le mental rationnel.

Quand la vision du monde d’une civilisation devient incompatible avec les défis qu’elle affronte, le déclin commence. Nous sommes aujourd’hui à ce seuil où un monde se termine tandis qu’un autre cherche à naître.e.

Concilier transition écologique et civilisationnelle

Face à l’urgence écologique, la tentation première est d’agir vite. Changer nos modes de production, réduire nos émissions, protéger la biodiversité, régénérer les sols, décarboner l’économie… Tout cela est vital.

Mais si nous nous concentrons uniquement sur l’urgence, nous risquons de reproduire les mêmes erreurs sous de nouveaux habits. Car la crise que nous traversons ne se limite pas à l’environnement : c’est bien une crise de civilisation.

Nos technologies, nos institutions et même nos modèles de pensée reposent sur un récit devenu obsolète. Tant que ce récit inconscient reste inchangé, toutes les réformes, aussi sincères soient-elles, finiront par être récupérées par le même système de pensée.

C’est là que la macrohistoire apporte une lumière essentielle. Cette discipline, qui étudie les grands cycles de civilisation sur des millénaires, nous montre que les sociétés ne s’effondrent pas seulement par manque de ressources, mais par épuisement intérieur : elles continuent à penser le monde avec les grilles d’hier, alors que la réalité a déjà changé.

C’est la véritable origine des crises actuelles : nous pensons le monde avec les lunettes façonnées il y a 500 ans, quand le paradigme de la Renaissance a émergé : individu tout- puissant, homme maître et possesseur de la nature, croissance infinie, liberté obtenue par le progrès technique…

Tant que ce récit reste inchangé, toutes les réformes, aussi sincères soient-elles, finiront par être récupérées par le même système de pensée. Cela signifie qu’un premier pas consiste à identifier les croyances inconscientes qui structurent notre rapport à la nature, au travail, à la valeur, au progrès.

Mais ce n’est pas suffisant : le véritable cœur du sujet est celui des conditions à réunir pour nous émanciper enfin de ces cycles d’expansion et d’effondrement.

Cela suppose de comprendre comment il serait possible de passer de l’histoire subie telle que nous l’avons connu jusqu’ici, où notre logiciel psychique collectif finit invariablement par être dominé par un seul système de croyance qui provoque crises sur crises quand il entre en obsolescence, à une métahistoricité, c’est-à-dire un niveau de conscience où nous avons compris les schémas inconscients qui se répètent depuis des millénaires.

En d’autres termes : faire naître une nouvelle écologie de l’esprit qui repose sur un décodage du temps long.

Le retour des blocs civilisationnels

Pendant des décennies, les intellectuels occidentaux ont cru que la chute du mur de Berlin marquait la victoire définitive de la civilisation moderne. L’économie de marché, la démocratie libérale et la technologie semblaient devoir s’imposer partout comme horizon unique de l’humanité. C’est ce que Francis Fukuyama appelait en 1992 la fin de l’Histoire.

Mais cette vision s’est révélée illusoire. Car derrière la mondialisation économique, un autre mouvement était à l’œuvre : celui du retour des blocs civilisationnels.

Comme l’avait anticipé Samuel Huntington dans son Choc des civilisations, nous assistons en réalité à la fin du cycle politique ouvert par les accords de Westphalie (1648), qui avaient fondé l’ordre mondial sur la souveraineté des États-nations.

Cet ordre cède aujourd’hui la place à un monde réorganisé autour de blocs unis autant par des zones géographiques que par des récits de sens et de puissance.

Quatre grandes dynamiques se dessinent :

- Le bloc américain, centré sur la domination du marché et l’hégémonie du techno-capitalisme. Il cherche à maintenir son influence mondiale par la maîtrise des infrastructures financières, culturelles et numériques, imposant ses normes à travers le soft power et les plateformes globales.

- Le bloc sino-russe, élargi aux BRICS, repose sur la puissance étatique, la centralisation politique et le contrôle stratégique des ressources. Il défie l’ordre occidental en promouvant un modèle multipolaire et une souveraineté nationale forte.

- Le monde majoritaire : Afrique, Amérique latine, Asie du Sud, Moyen-Orient, représente aujourd’hui la majorité démographique et une part croissante de la richesse mondiale. Mais il reste fragmenté, traversé de contradictions internes et encore privé d’un récit fédérateur.

- L’Europe, enfin, demeure en retrait. Le grand projet néohumaniste de l’après-guerre, inspiré par Schuman et Monnet, s’est peu à peu figé dans la technocratie. L’Union européenne réagit, mais ne rêve plus.

Ce nouvel équilibre planétaire n’en est qu’à ses débuts. D’autres blocs émergeront dans les décennies à venir : autour de l’Inde, du monde islamique, de l’Afrique, chacun cherchant à affirmer son récit et à redéfinir les règles du jeu mondial.

Ce basculement marque la fin d’un cycle historique de près de quatre siècles : celui du monde westphalien et du monopole occidental sur la modernité.

Le XXIe siècle sera celui des récits concurrents, des civilisations conscientes d’elles-mêmes, et peut-être, pour la première fois, de la nécessité d’un récit planétaire commun.

Vers un monde cosmolocal

Cependant, l’affaiblissement des Etats-nations et l’essor des blocs civilisationnels ne marque pas un dépassement de l’histoire, mais une recomposition.

Certes, cette configuration a ses vertus : elle ramène le globe à une forme de stabilité multipolaire dansune logique de coopétition : un équilibre entre concurrence et coopération qui limite les dangers de l’uniformisation culturelle totale vers laquelle tendait la mondialisation.

Mais ces blocs ne dépassent par pour autant les schémas historiques connus. Ils réactivent simplement des réflexes anciens : puissance contre puissance, récit contre récit, domination contre domination, dans un horizon de contrôle, de rareté et de rivalité.

Or, ce que notre époque appelle de ses vœux, c’est un passage vers une métacivilisation : non pas une civilisation supérieure, mais une civilisation consciente, capable de se voir elle-même à travers l’histoire, de décoder les logiques qui ont produit les cycles d’expansion et d’effondrement, et de les transcender consciemment.

Cette métacivilisation ne naîtra pas de la simple compétition entre blocs, mais de l’émergence du secteur quaternaire. Après le primaire (agriculture), le secondaire (industrie) et le tertiaire (services), ce nouveau champ s’organise autour de la production de sens, de lien et de connaissance collective.

Il s’incarne déjà dans des réseaux globaux auto-organisés : Internet, les DAO (organisations autonomes décentralisées), les communautés open source, les mouvements de gouvernance distribuée et les communs.

Ce tissu émergent forme le cœur du paradigme du cosmolocalisme : produire localement ce dont on a besoin, tout en partageant globalement la connaissance, les données, les solutions. C’est un modèle coopératif qui décloisonne les institutions, dépasse les frontières et forme un contrat social inédit qui peut remplacer à termes les Etats tout en respectant chaque culture.

John Perry Barlow l’avait pressenti dès 1996 dans sa célèbre Déclaration d’indépendance du cyberespace. Il y voyait naître une civilisation d’un nouveau genre, portée par la jeunesse mondiale, affranchie des logiques territoriales, économiques et politiques héritées.

Près de trente ans plus tard, cette intuition devient tangible. Sous la surface des blocs et des tensions géopolitiques, un réseau vivant d’initiatives, de communautés et de projets tisse déjà les fondations d’un monde métacivilisationnel où la coopération planétaire ne passe plus par la domination, mais par la co-évolution consciente.

Envie d’en savoir plus ?

Nos prochains Sas Explorateurs (1h30 pour découvrir l’écosystème) :

https://pointzero2050.com/events/categorie/sas-exploration

Nos prochains ateliers (3h pour approfondir) :

En physique :

https://pointzero2050.com/events/categorie/atelier-presentiel

En distanciel :

Nos prochains Webinaire Entreprise (1h30) :

https://pointzero2050.com/events/categorie/webinaire-organisations

Nous suivre :