Le pouvoir des récits

L’humanité ressemble de plus en plus à un navire sans boussole qui navigue à vue. Ce qui n’a rien de très rassurant, car il se lève à l’horizon des tempêtes qui, si nous n’y prenons pas garde, pourraient bien provoquer un naufrage.

Face à cela, il me semble essentiel de s’armer de quelques outils de compréhension sur ce qui est en train d’arriver. Le tout premier porte sur le pouvoir des récits. Dans notre esprit, nous séparons soigneusement la « réalité », c’est-à-dire le monde tel qu’il est, et la « fiction », c’est-à-dire les histoires que nous regardons sur Netflix ou que nous lisons sur un coin de plage pendant les vacances.

Mais la frontière entre fiction et réalité est infiniment plus poreuse que nous ne l’imaginons. Car ce qui structure véritablement les sociétés humaines, ce sont des mythes fondateurs qui créent du sens collectif. Ces récits fondamentaux peuvent prendre des formes très différentes, mais ils ont tous la même fonction : allumer une flamme dans les cœurs pour relever les grands défis de l’existence tout en donnant un cadre de sens pour avancer dans une direction commune.

Le véritable carburant de l’histoire

À travers les âges, les récits ont donc été bien plus que de simples divertissements : ils ont été les moteurs invisibles qui ont propulsé l’humanité vers ses plus grandes réalisations. De la pensée cosmogonique originelle aux révolutions modernes en passant par les épopées antiques, ce sont les histoires partagées qui ont donné aux hommes la force de se dépasser.

L’animisme des peuples premiers, en attribuant une conscience à chaque élément de la nature, a créé un tissu de relations sacrées qui guidait les comportements collectifs ; l’idéal démocratique et philosophique athénien, en créant un nouveau rapport à la connaissance et à la décision, a inspiré des générations de penseurs et révolutionnaires ; le rêve américain, en promettant un monde où tout est réalisable, a poussé des millions de personnes à traverser les océans, etc.

Le véritable pouvoir d’un récit réside dans sa capacité à transformer une simple possibilité en une réalité tangible. Quand suffisamment de personnes croient en un même narratif, celui-ci devient une prophétie autoréalisatrice. C’est ainsi que les plus grands changements de l’histoire ont commencé : par des récits assez puissants pour faire rêver les foules et les mettre en mouvement.

La civilisation : un conte institutionnalisé

Car ces récits, une fois qu’ils ont colonisé notre imaginaire, deviennent tangibles : ils s’incarnent progressivement dans des institutions concrètes, des règles collectives, des rituels qui leur donnent corps et permanence. L’argent, par exemple, n’a de valeur que parce que nous croyons collectivement en son pouvoir. Les nations n’existent que parce que nous adhérons au récit de leur existence. Même nos systèmes juridiques reposent sur des idées partagées comme les droits humains ou la personne morale.

L’économie moderne, qui se présente comme une science objective gouvernée par des « lois du marché » aussi immuables que les lois de la physique, est peut-être l’exemple le plus frappant de ces récits devenus invisibles tant ils structurent profondément notre réalité quotidienne.

La science elle-même n’échappe pas à cette emprise des récits. Bien qu’elle se présente comme une approche purement objective et rationnelle de la réalité, ses fondements reposent sur des postulats qui sont en grande partie des croyances, si solidement ancrées dans notre vision du monde qu’elles nous apparaissent comme des évidences indiscutables.

Le déterminisme mécaniste, par exemple, qui est cette idée que tout effet a une cause et que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, n’est pas une propriété démontrée du réel, mais un présupposé hérité de la révolution scientifique du 17ème siècle. De même, notre conviction qu’il existe des « lois de la nature » universelles et immuables relève davantage d’une projection culturelle que d’une certitude absolue.

Surveiller la date de péremption

Aujourd’hui plus que jamais, alors que nous faisons face à des défis sans précédent, nous avons besoin de nouveaux récits mobilisateurs. Des récits qui ne nient pas la gravité de la situation mais qui donnent l’espoir et l’énergie d’agir. Des récits qui montrent qu’un autre futur est possible si nous osons l’imaginer et le construire ensemble.

Car tout comme un médicament qui devient nocif une fois sa date de péremption dépassée, les récits qui ont façonné notre monde moderne montrent aujourd’hui leurs limites, voire leurs dangers. Un récit n’est jamais qu’une réponse adaptée à un contexte particulier : lorsque ce dernier change radicalement, le récit peut devenir non seulement obsolète, mais toxique.

Prenons quelques exemples emblématiques :

- Le mythe de la croissance infinie est né dans un monde qui semblait offrir des ressources illimitées. Il a permis des progrès spectaculaires en termes de niveau de vie et d’innovations. Mais sur une planète aux limites désormais évidentes, ce récit nous conduit tout droit vers l’effondrement écologique.

- Le récit de la domination de l’homme sur la nature, hérité des religions monothéistes et renforcé par la révolution industrielle, nous a permis de développer des technologies extraordinaires. Mais cette vision anthropocentrique nous a aussi déconnectés des équilibres naturels dont nous dépendons vitalement.

- L’individualisme triomphant, qui a libéré les énergies créatrices et entrepreneuriales, se transforme aujourd’hui en poison social qui atomise les communautés et nous laisse démunis face aux défis collectifs.

- Le mythe du progrès technologique salvateur, qui a porté l’optimisme des Lumières, se heurte aujourd’hui à la complexité des problèmes systémiques que nous avons créés et que la seule technologie ne peut résoudre…

L’ère des crises

Ces récits fondateurs de la modernité ont été remarquablement efficaces pour nous sortir de la précarité matérielle et intellectuelle des siècles passés. Mais leur succès même les a pétrifiés en dogmes intangibles, alors que le monde autour a continué à se transformer. Nous voici donc dans ce moment critique où nos vieux récits non seulement ne nous aident plus à avancer, mais nous empêchent activement de nous adapter aux nouveaux défis. Tel un logiciel obsolète qui continue de tourner sur nos systèmes psychiques collectifs, ils produisent des bugs de plus en plus graves dans notre rapport au monde.

Et c’est là que surviennent les crises. Ces dernières sont essentiellement la conséquence d’un décalage entre la carte mentale que nous utilisons pour naviguer et la réalité du territoire qu’elle décrit. Au début, cet écart se manifeste par des anomalies, qui sont des phénomènes que le récit dominant ne parvient plus à expliquer ou à intégrer. Puis ces anomalies s’accumulent jusqu’à provoquer des crises systémiques : en l’occurrence, effondrement de la biodiversité, dérèglement climatique, crises financières à répétition, pandémies… Autant de signaux que nos mythes collectifs dominants ont atteint leurs limites.

C’est précisément ce qui caractérise notre époque : une accumulation sans précédent de ces anomalies qui rendent notre grand récit moderne de plus en plus difficile à maintenir. Comme un roman dont l’intrigue deviendrait de plus en plus incohérente, notre histoire collective commence à perdre sa capacité à donner du sens aux événements que nous vivons, signalant l’urgence d’un renouvellement radical.

Le feu de camp planétaire et les gardiens du temple

Alors comment faire ? Si les choses étaient simples, nous pourrions nous réunir autour d’un grand feu de camp planétaire pour décider collectivement quel nouveau récit serait le plus adapté à notre époque. Nous explorerions ensemble les différentes possibilités, nous débattrions sereinement de leurs implications, et nous opterions pour celui qui nous permettrait le mieux de relever les défis qui nous attendent.

Mais la réalité est bien plus complexe. D’abord parce que les anciens récits ne sont pas de simples histoires qu’on peut effacer d’un trait de plume : ils se sont incarnés dans des structures de pouvoir, des institutions, des intérêts établis qui se battront férocement pour leur survie. Comme des organismes vivants menacés, ils déploient des mécanismes de défense sophistiqués : déni des évidences qui les contredisent, récupération des critiques qui leur sont adressées, répression des alternatives qui émergent.

Les structures de pouvoir actuelles sont comme des édifices bâtis sur les fondations de nos vieux récits. Quand ces fondations commencent à se fissurer, c’est tout l’édifice qui menace de s’effondrer. C’est pourquoi nous assistons aujourd’hui à une crispation sans précédent des institutions dominantes.

Les phases de la métamorphose : la Putréfaction

De ce point de vue, ce qui se passe à présent à travers le monde suit un schéma en grande partie programmé et donc prévisible. En observant le déclin des grandes civilisations du passé, on découvre que la transition entre paradigmes suit un schéma en cinq phases bien distinctes, que nous allons tous parcourir dans les décennies qui viennent. Je vais ici me concentrer sur les deux premières étapes, qui sont la Putréfaction et la Polarisation.

Nous sommes actuellement à la fin de la phase de Putréfaction. Dans cette étape, le système dominant, confronté à ses contradictions, tente de se maintenir en forçant toujours plus ses mécanismes habituels. Comme un organisme malade qui surcompense, il pousse sa logique jusqu’à l’absurde :

- Face à la crise écologique, on propose encore plus de croissance

- Face à l’effondrement du lien social, on prône encore plus d’individualisme

- Face aux limites de la technologie, on promet des solutions toujours plus technologiques

- Face à la complexité croissante, on simplifie encore plus les réponses…

Cette fuite en avant ne fait qu’accélérer la décomposition du système, tout en épuisant les ressources qui pourraient servir à construire un autre modèle de société.

Le chant du cygne

Cette phase de Putréfaction peut sembler paradoxale : c’est souvent au moment où un système est le plus proche de son effondrement qu’il paraît le plus puissant. C’est parce que, comme une étoile qui brille le plus intensément juste avant de s’éteindre, le paradigme dominant déploie une énergie colossale pour se maintenir et affirmer son invincibilité.

L’Histoire nous offre de nombreux exemples de cette phase où les empires semblaient au sommet de leur puissance juste avant leur effondrement : Rome au 4ème siècle affichait une magnificence sans précédent : des constructions toujours plus grandioses, des jeux du cirque plus spectaculaires que jamais, une bureaucratie tentaculaire, etc. Pourtant, cette superbe masquait une décomposition interne profonde : inflation galopante, corruption généralisée, perte de sens des institutions, épuisement des ressources. Plus l’empire compensait ses faiblesses par l’ostentation, plus il précipitait sa chute.

La dynastie Ming, au 16ème, était au sommet de sa gloire : mais alors que la Cité Interdite n’avait jamais été aussi somptueuse et que la Grande Muraille atteignait son extension maximale, le système s’effondrait de l’intérieur : rigidification bureaucratique, explosion des inégalités, épuisement des sols, corruption endémique. La magnificence même du système était le symptôme de sa décadence.

On pourrait encore citer ici l’empire aztèque, la monarchie française du 18ème siècle et bien d’autres exemples, qui ne font qu’illustrer le même schéma : surenchère dans la démonstration de puissance, déni croissant des signaux d’alarme, rigidification des structures de pouvoir et perte de sens collective masquée par le spectacle et les techniques de distraction.

Vers la Polarisation

Cette phase est particulièrement trompeuse car elle peut décourager ceux qui cherchent à construire des alternatives. Car comment rivaliser avec des forces qui semblent si écrasantes ? Mais c’est oublier que cette démonstration de puissance cache en réalité une panique profonde : les gardiens du temple savent, consciemment ou non, que leur monde est en train de mourir.

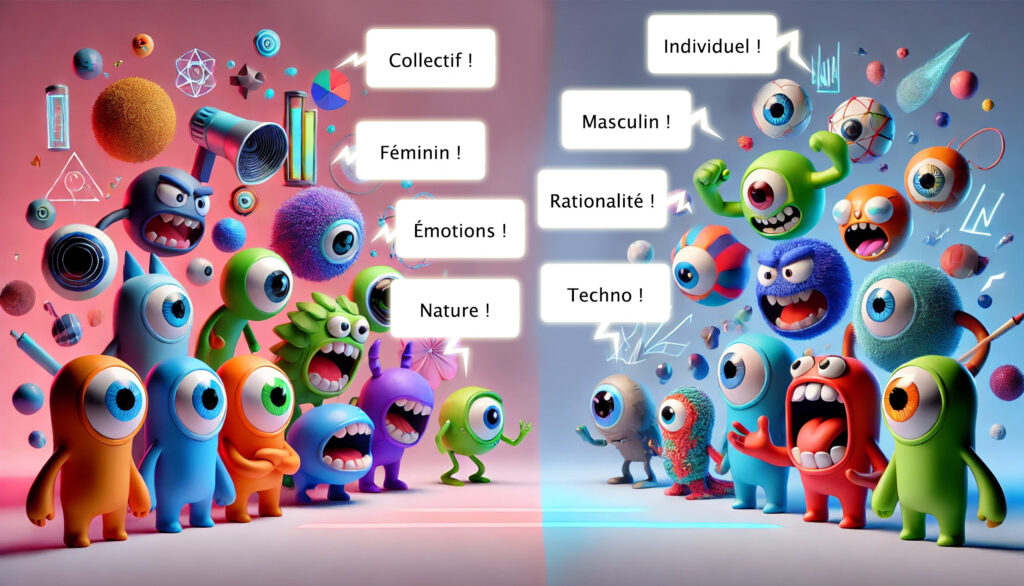

Cela mène à la seconde phase de la transformation civilisationnelle, qui est la Polarisation. Dans la mesure où les récits fondateurs de nos sociétés se désagrègent, un vide narratif s’installe, créant un terrain fertile pour l’émergence de nouvelles idéologies. Sentant cette fenêtre d’opportunité s’ouvrir, les leaders et les communautés qui se contentaient d’exister sous le joug du statu quo dominant vont cesser de filtrer leur discours, car ils sentent qu’ils peuvent désormais profiter du désarroi collectif pour aller coloniser l’imaginaire de l’humanité avec leurs récits fondateurs.

Cela va entraîner une double réaction. D’un côté, les défenseurs de l’ancien paradigme vont durcir leurs positions et diaboliser tout ce qui menace leur vision du monde. C’est ce qui explique les discours impérialistes et masculinistes de Donald Trump, la vision libertarienne et le discours d’extrême-droite assumé d’Elon Musk, qui n’est que le début d’une vague de radicalisation qui, faisant exploser les masques sociaux de convenance, va dévoiler les vraies croyances profondes de chacun.

L’escalade idéologique inévitable

Cette radicalisation des forces conservatrices provoque mécaniquement une réaction symétrique du côté progressiste. Face à la violence croissante du système et de ses défenseurs, les mouvements de transformation sont contraints d’abandonner les stratégies de compromis qui ne fonctionnent plus. Sentant que le récit dominant s’effondre sous son propre poids, ils sentent que leur « grand moment » est venu : ils affirment donc plus clairement leurs visions alternatives et construisent des alliances stratégiques inédites. La modération cède le pas à une radicalisation assumée des modes d’action.

Nous voyons déjà cette dynamique à l’œuvre partout autour de nous. Les mouvements écologistes passent de la sensibilisation à l’action directe. Les luttes sociales convergent inexorablement avec les combats environnementaux. Les alternatives économiques s’organisent en réseaux résilients tandis que les intellectuels critiques abandonnent leur posture modérée pour des positions plus tranchées. Les jeunes générations rejettent massivement et sans complexe le système en place.

Cette escalade crée un effet d’emballement où chaque camp renforce l’autre par réaction. Plus le système devient répressif, plus la résistance s’organise. Plus la résistance s’organise, plus le système devient répressif. Dans cette spirale, les positions se fortifient et le centre politique et idéologique se désagrège, rendant le conflit inévitable.

Nous entrons ainsi dans une période de turbulences croissantes où les antagonismes vont devenir de plus en plus manifestes. Ce n’est plus une question de « si » mais de « quand » le conflit ouvert éclatera entre ceux qui veulent préserver leurs privilèges à tout prix et ceux qui luttent pour un changement systémique profond.

Le pendule fou

On pourrait penser, à la lecture de ce qui précède, que je prends ici parti pour les forces progressistes contre les forces réactionnaires. Ce serait une erreur d’interprétation. Mon intérêt se porte moins sur les acteurs de cette transformation que sur la nature même des récits qui émergent.

Car l’histoire des civilisations nous montre un autre schéma récurrent : chaque nouveau paradigme naît en réaction aux excès du précédent et finit par créer ses propres déséquilibres. Comme un pendule fou qui oscille d’un extrême à l’autre, nous passons d’un excès à son contraire, sans jamais trouver le point d’équilibre.

Prenons l’exemple de la Renaissance et des Lumières : ce paradigme est né en réaction légitime contre les abus de l’Église et la rigidité du système féodal. Mais en promouvant une vision mécaniste du monde et un individualisme radical, il a créé de nouveaux problèmes tout aussi graves que ceux qu’il prétendait résoudre. La domination religieuse a été remplacée par la domination technologique, le carcan féodal par l’aliénation capitaliste, le mysticisme aveugle par un matérialisme tout aussi aveugle.

Aujourd’hui, nous voyons émerger des mouvements qui, en réponse au paradigme moderne, prônent un retour au spirituel, au collectif, à la nature. Mais si ces nouvelles tendances ne font que réagir par opposition systématique, elles risquent de créer demain des déséquilibres aussi problématiques que ceux d’aujourd’hui.

Une histoire qui se croit plus réelle que les autres

L’humanité traverse aujourd’hui une crise d’identité car elle s’est enfermée dans un récit horrible : celui d’un monde fondé sur la séparation. Séparation entre l’homme et la nature, entre l’esprit et la matière, entre l’individu et la communauté, entre la raison et l’émotion. Cette narration de la rupture et de l’isolement a engendré une douleur immense, tant collective qu’individuelle.

Mais ce qui rend ce récit toxique n’est pas tant son contenu que sa prétention à l’exclusivité. Car tout récit quel qu’il soit et aussi magnifique qu’il soit, devient une prison dès qu’il se présente comme la seule lecture possible du réel. C’est cette fermeture qui est la source du mal, car elle nous empêche d’imaginer et d’expérimenter d’autres manières d’habiter la Terre et de faire société.

Le véritable danger ne réside donc pas tant dans le contenu des récits eux-mêmes, mais dans leur tendance à devenir totalisants, qui se traduit par leur caractère ouvert ou fermé. Un mythe devient toxique lorsqu’il prétend détenir l’unique vérité, lorsqu’il refuse de coexister avec d’autres narratifs, lorsqu’il cherche à imposer sa vision du monde comme la seule légitime. C’est alors qu’il bascule dans le totalitarisme, niant la diversité fondamentale de l’expérience humaine et la pluralité des chemins possibles.

Cette réflexion nous amène à un constat paradoxal mais essentiel : la valeur d’une personne ne réside pas tant dans son contenu apparent que dans sa capacité à maintenir une ouverture au dialogue et à la remise en question. Ainsi, un individu aux idées d’extrême-droite mais capable d’écoute et de doute peut s’avérer moins dangereux pour la société qu’un humaniste convaincu d’être du « bon côté de l’Histoire » et prêt à imposer ses valeurs par la force.

Vers des écosystèmes de récits

Il est donc tentant, face à la crise écologique et sociale actuelle, de rejeter en bloc les mythes de la modernité pour leur préférer des récits plus anciens ou alternatifs, jugés plus sages ou durables. Il s’agit cependant de réaliser que cette approche manichéenne reproduirait la même erreur fondamentale : vouloir établir une hiérarchie entre les récits, comme s’il existait des mythes intrinsèquement « bons » et d’autres intrinsèquement « mauvais ».

Nous oublions facilement que les récits qui nous paraissent aujourd’hui toxiques ont eu leur utilité dans le passé pour répondre à un certain contexte. Et par conséquent, les critiques du récit dominant risquent elles-mêmes de devenir totalisantes si elles se présentent comme la seule alternative possible. L’enjeu véritable n’est donc pas de « choisir son camp » dans la Polarisation, mais de comprendre comment dépasser cette logique d’oscillation perpétuelle. Comment construire des récits qui ne soient pas simplement réactifs mais véritablement intégratifs ? Des récits qui ne rejettent pas en bloc l’héritage du passé mais le transforment et le dépassent ?

La sagesse consisterait plutôt à cultiver des écosystèmes de récits, où différentes narrations peuvent coexister et s’enrichir mutuellement, sans qu’aucune ne prétende à l’hégémonie absolue. Nous avons besoin de mythes pour donner sens à notre existence collective, mais nous devons rester conscients de leur nature construite et maintenir notre capacité à naviguer entre eux avec discernement.

Réveiller l’imaginaire

Cela repose sur la combinaison de deux capacités qui nous manquent cruellement aujourd’hui. La première est celle d’imaginer librement. Montrez un simple cercle dessiné sur une feuille à un enfant de quatre ans, et il vous racontera spontanément des dizaines d’histoires différentes : c’est une planète mystérieuse, l’œil d’un géant endormi, un portail vers une autre dimension, le trou d’un lapin magique… Son imaginaire n’a pas encore été formaté par les cadres rigides de notre pensée « rationnelle ».

Nous, adultes « raisonnables » du 21ème siècle, sommes devenus tragiquement incapables d’une telle liberté créatrice. Notre imagination a été si profondément limitée que même nos « alternatives » ne font souvent que recycler les mêmes schémas sous des formes à peine modifiées. Nous sommes comme des poissons qui, voulant imaginer un autre monde, ne peuvent concevoir qu’un océan légèrement différent.

Cette perte de notre capacité à rêver librement est peut-être la plus insidieuse des prisons que nos récits actuels ont construites. Car comment pourrions-nous créer du véritablement nouveau si notre imagination elle-même est enfermée dans les cadres de l’ancien ? Comment pourrions-nous inventer les histoires dont nous avons besoin si nous ne savons même plus comment rêver ?

Mais il y a une lueur d’espoir. Si notre imaginaire a été stérilisé quand il s’agit de penser la « réalité », nous n’avons jamais cessé de le nourrir dans nos fictions. Des mondes post-apocalyptiques aux utopies futuristes, des univers parallèles aux civilisations alternatives, notre capacité à rêver s’est réfugiée dans nos films, nos romans et nos jeux vidéo. Il nous manque juste des chocs de conscience pour nous libérer de notre cage mentale de « réalisme » en nous faisant comprendre que nous sommes déjà les personnages principaux d’une superproduction et que nos croyances collectives ont le pouvoir de façonner la suite du scénario.

L’art du questionnement

La seconde capacité dont nous avons cruellement besoin est celle du questionnement authentique. Non pas l’interrogatoire qui cherche à piéger ou à démontrer, mais cette curiosité sincère pour l’imaginaire de l’autre que pratiquait Socrate. Ce n’est pas un hasard si ce père de la philosophie n’a jamais produit de système : sa force était dans l’art de faire accoucher les esprits de leurs propres vérités.

Imaginez un instant : à quoi ressemblerait une civilisation où la forme principale de relation serait l’exploration mutuelle des imaginaires ? Où plutôt que de chercher à imposer notre vision ou à défendre nos certitudes, nous apprendrions à danser avec les récits des autres ? Où chaque rencontre serait une invitation à élargir notre propre carte du possible ?

Dans un tel monde, les conversations ne seraient plus des joutes pour déterminer qui a raison, mais des voyages partagés dans des territoires inconnus. Les différences de vision ne seraient plus des menaces mais des trésors à explorer. Nous pourrions enfin échapper à la guerre des récits qui a marqué toute notre histoire.

Développer un rapport enfin mature à nos propres récits serait une révolution infiniment plus profonde que l’IA, l’informatique quantique ou une nouvelle forme d’énergie.

C’est peut-être là que réside notre plus grand défi : non pas dans la recherche d’un « nouveau grand récit salvateur » qui remplacerait l’ancien et gommerait toutes ses erreurs, mais dans l’apprentissage collectif d’une nouvelle manière d’être en relation avec nos histoires.