Les civilisations naissent d’une alchimie délicate : la capacité d’un groupe humain à produire et gérer des surplus (agriculture, élevage, artisanat), à structurer son organisation politique et économique, et à créer un récit fondateur unificateur. Elles s’appuient sur des leaders, des institutions et des “hubs” culturels — villes, cours royales ou routes commerciales — qui irriguent leur environnement d’innovations techniques et artistiques.

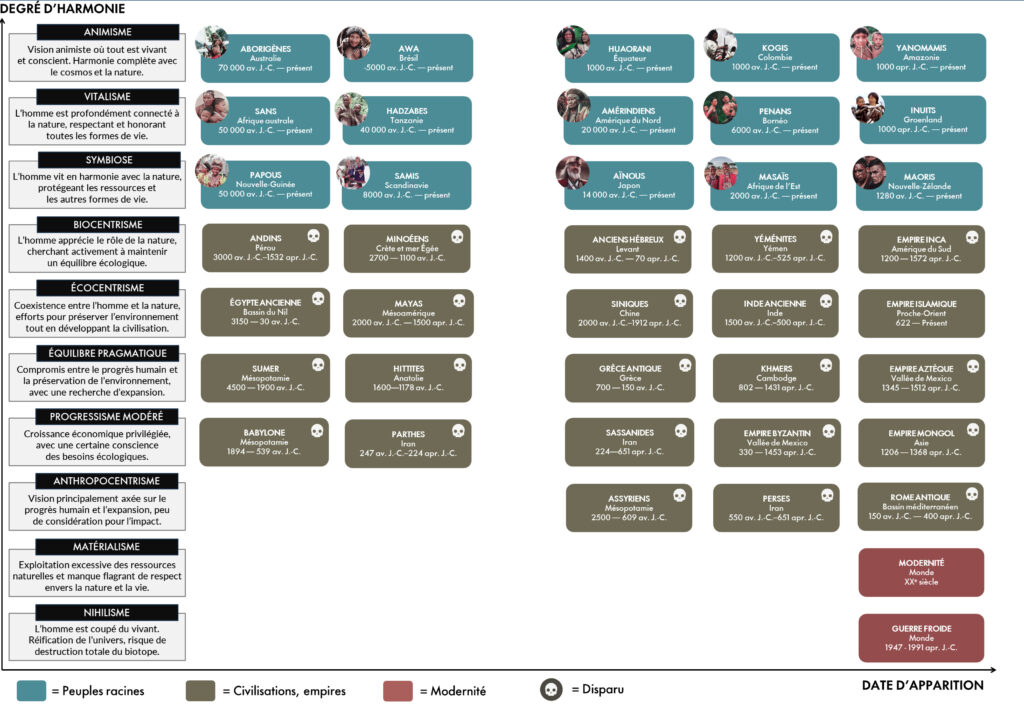

Cependant, derrière ce progrès, le niveau de conscience collective constitue le socle essentiel de la résilience d’un système :

Peuples premiers et conscience élargie

Les sociétés « racines » encore vivantes (Aborigènes, Amazoniens, Sami, Huaroni…) subsistent depuis plusieurs dizaines de milliers d’années grâce à un degré d’harmonie intrinsèque avec le vivant. Confrontés à des conditions naturelles parfois extrêmes, ces peuples ont développé une conscience élargie : coopération inconditionnelle entre membres du clan, respect des équilibres écologiques, rites et spiritualités animent chaque aspect de la vie. Leur récit collectif, imprégné d’animisme et de symbiose, stabilise le lien entre l’humain et la planète, prévenant burnout social et effondrement.

Durée et cycle de vie des civilisations

Les grandes civilisations historiques (Sumériens, Égypte ancienne, Mayas, Empire inca, Chine impériale, Empire romain…) se déploient sur quelques centaines d’années. Au début, l’innovation affaiblit peu le tissu social : la centralisation irrigue prospérité et échanges. Puis, la complexification des structures administratives, l’accumulation des inégalités et la perte progressive de liens sacrés affaiblissent le niveau de conscience. Sans un récit puissant capable de préserver la solidarité et le lien au vivant, les rigidités institutionnelles se cristallisent, les conflits internes éclatent, et la société s’effondre.

Spiritualités complexes et résilience prolongée

Certaines civilisations ont défié cette trajectoire : l’Empire byzantin, l’Inde védique, la civilisation chinoise traditionnelle, ou l’Empire islamique ont développé des spiritualités et des philosophies (orthodoxie, dharma, confucianisme, soufisme) assez élaborées pour maintenir, malgré la complexité, un degré de conscience élevé. Ces systèmes intégraient rites, lois morales et pratiques collectives destinées à préserver la cohésion sociale et le lien au sacré : ils ont ainsi repoussé l’effondrement, parfois sur plus d’un millénaire.

Effondrement : la chute de la conscience

Le premier facteur déclencheur d’un effondrement est la baisse de conscience collective :

- Abandon des récits fondateurs et perte du sens partagé.

- Rupture du lien avec la nature : surexploitation, pollution et épuisement des ressources.

- Affaiblissement des liens sociaux : montée de l’individualisme, de la corruption et des inégalités.

Confrontées à des chocs externes (épidémies, invasions, catastrophes naturelles) ou internes (crises économiques, luttes de pouvoir), ces sociétés n’ont plus la plasticité mentale et spirituelle pour surmonter l’épreuve.

Intercycle civilisationnel et transition

Nous vivons aujourd’hui un intercycle inédit, marqué par la convergence des crises : climatique, technologique, économique, politique et culturelle. Il représente une opportunité – non un péril irrémédiable – pour réinventer nos récits et réélever notre conscience collective. Tirant les leçons des peuples premiers et des civilisations à spiritualités complexes, Le Point Zéro propose d’articuler :

- Un nouveau récit fédérateur, nourri d’« hyperconscience », d’interdépendance et de respect du vivant.

- Des structures flexibles, antifragiles et participatives, capables d’absorber les chocs.

- Des rites, des symboles et des pratiques collectives qui réaniment le lien au sacré et ancrent la transition dans le quotidien.