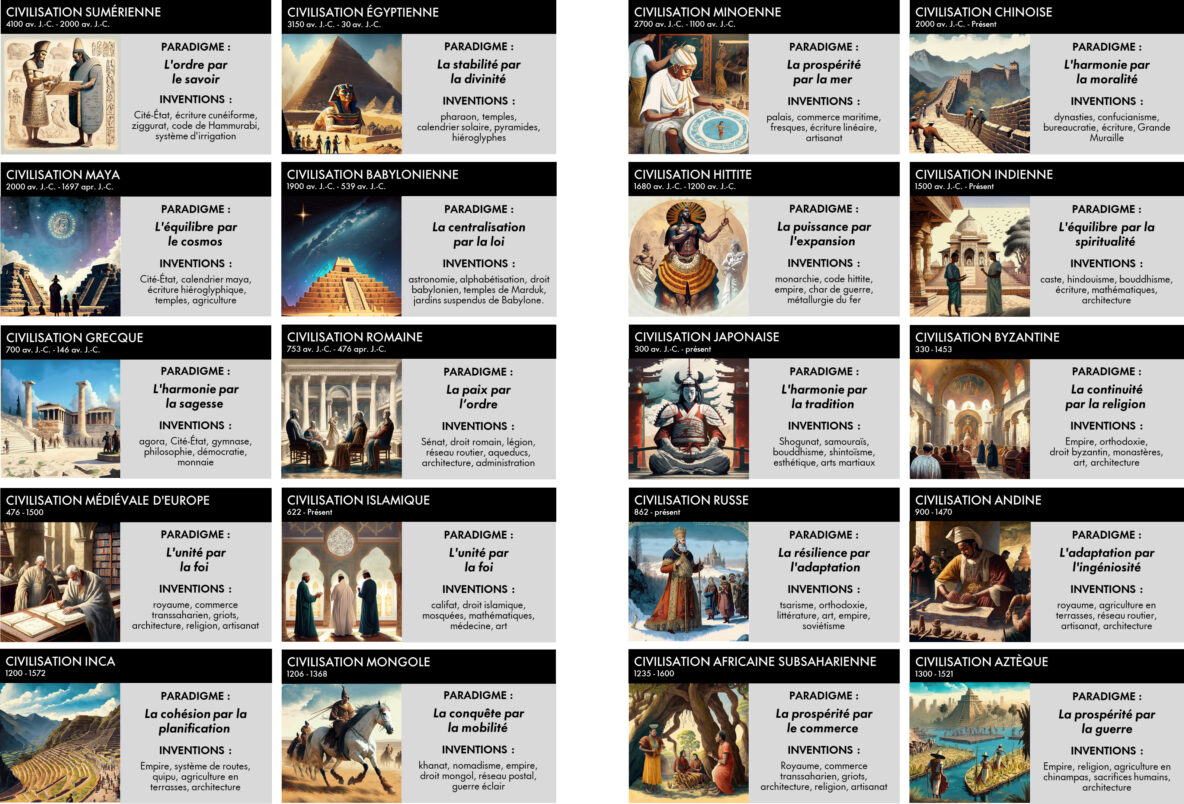

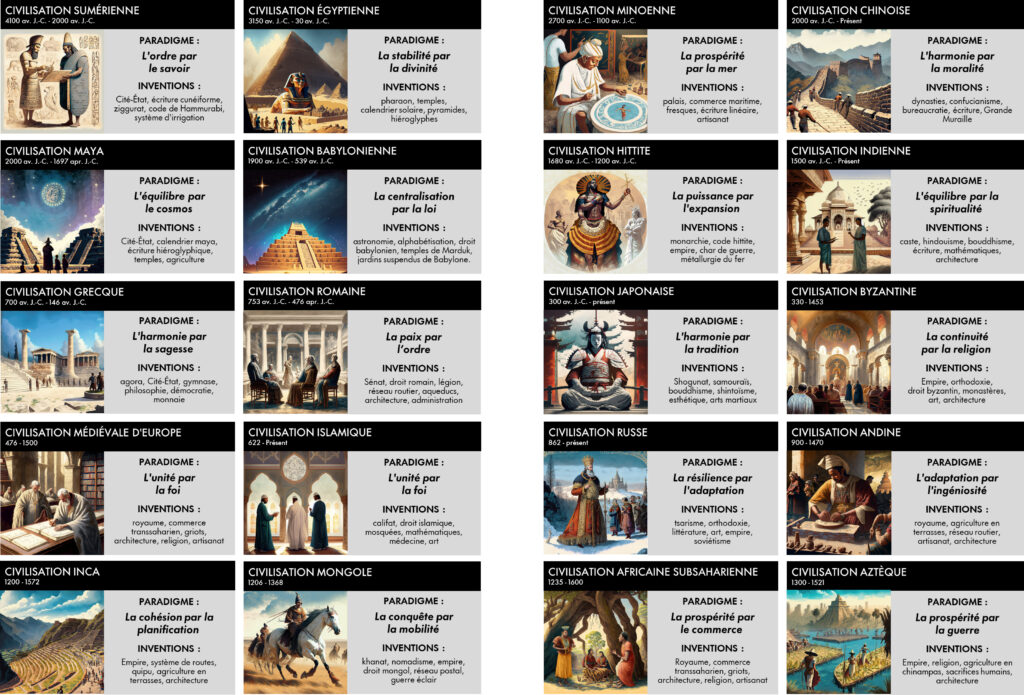

Le tableau des civilisations présente un panorama riche de la diversité humaine, chacune incarnant un paradigme central, traversée par des épreuves spécifiques et porteuse d’inventions majeures. Cette grille de lecture souligne l’enchaînement cyclique de la naissance, de la maturité et parfois de l’effondrement, tout en mettant en lumière les ressources intellectuelles et techniques mobilisées pour relever les défis de chaque époque.

1. Paradigmes : l’axe structurant

Chaque civilisation s’est construite autour d’un paradigme – une vision du monde qui oriente son rapport à l’autorité, à la nature, à l’autre et au sacré.

- Sumer (–4100/–2000) : « L’ordre par le savoir ». L’écriture cunéiforme, les ziggurats et le Code de Hammurabi reposent sur la croyance en la loi écrite comme fondement de la paix sociale.

- Égypte ancienne (–3150/–30) : « La stabilité par la divinité ». Le pharaon, incarnation d’un ordre cosmique, légitime temples et pyramides, assurant l’harmonie avec le Nil.

- Minoens (–2700/–1100) : « La prospérité par la mer ». Les palais de Crète et le commerce maritime favorisent un modèle ouvert et artistique.

- Chine impériale (–2000/présent) : « L’harmonie par la moralité ». Dynasties, confucianisme et bureaucratie structurent une civilisation résiliente, ancrée dans la longévité.

Plus tard, des paradigmes divers émergent : « L’équilibre par la spiritualité » chez les Indiens (–1500/présent), « La continuité par la religion » chez les Byzantins (330–1453), « La paix par l’ordre » chez les Romains (–753/–476), ou « La cohésion par la planification » chez les Incas (1200–1572).

2. Épreuves : le révélateur de limitations

Dans chaque épisode historique, des épreuves crucibles testent la solidité des paradigmes :

- Crises hydrauliques en Mésopotamie (inondations, salinisation des sols) obligent Sumer à inventer des systèmes d’irrigation et de gestion collective de l’eau.

- Invasions et désordres poussent les Assyriens et les Babyloniens à renforcer la centralisation légale et militaire (loi de Marduk, murailles de Babylone).

- Effondrements climatiques et ruptures commerciales contribuent à l’abandon des Minoens et à la fin des empires précolombiens.

- Pressions tribales et féodales fragmentent l’Empire romain, ouvrant la période médiévale où l’Église devient vecteur d’un paradigme unitaire (« Unité par la foi »).

Ces épreuves font naître innovations et restructurations, mais finissent souvent par révéler la baisse de conscience collective lorsque la complexité excède la capacité adaptative de la société.

3. Inventions : la réponse créative

Face à ces défis, chaque civilisation a produit un arsenal d’inventions transformant profondément la condition humaine :

- Sumer : écriture, ziggurats, codification des lois.

- Égypte : calendrier solaire, hiéroglyphes, techniques de construction mégalithique.

- Civilisation maya (–2000/1697) : écriture hiéroglyphique, mathématiques, astronomie et temples-pyramides.

- Empire islamique (622–présent) : algebra, médecine, architecture, bibliothèques et routes transsahariennes.

- Renaissance européenne : imprimerie, perspective en peinture, redécouverte des textes antiques, essor de la science expérimentale.

- Chine impériale : papier, boussole, poudre à canon et art de la administration bureaucratique.

- Empire inca : routes en terrasse, quipus (système de nœuds), urbanisme de montagnes.

À l’aube de l’ère numérique, ce flux d’innovations se poursuit : écriture de code, plateformes collaboratives, intelligence artificielle, biotechnologies.

4. Apprentissages pour la transition

- Systèmes hybrides : combiner le sens sacré (spiritualité première) et l’intelligence technique (science moderne) pour restaurer un paradigme régénératif.

- Résilience par la conscience : nourrir un récit unificateur capable de maintenir un niveau élevé de solidarité et de lien au vivant, comme l’ont fait les civilisations à spiritualités complexes (chinoise, indienne, islamique).

- Innovation antifragile : adopter les épreuves comme catalyseurs de progrès, tout en préservant les ressources écologiques et culturelles.

- Gouvernance multi-échelles : s’inspirer des réseaux “mycéliens” pour créer des organisations distribuées, adaptatives et apprenantes.

En observant les paradigmes, les épreuves et les inventions des civilisations passées, Le Point Zéro propose de bâtir un modèle planétaire : un nouveau paradigme où l’exponentielle technologique s’allie à une conscience élevée pour éviter l’effondrement cyclique et initier une ère durable.