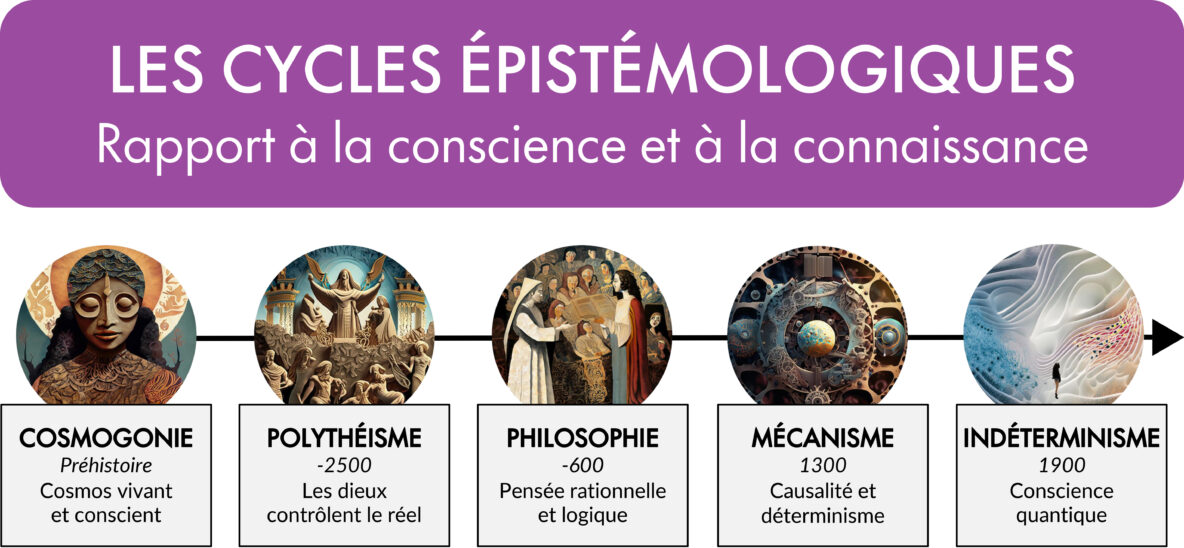

Le schéma des cycles épistémologiques retrace l’histoire de la manière dont l’humanité produit et valide le savoir, de la mythologie aux sciences quantiques, en passant par la rationalité cartésienne et le paradigme mécaniste. Chaque cycle épistémique correspond à une vision du monde dominante, un mode d’appréhension de la réalité et des instruments de connaissance qui façonnent nos savoirs, nos technologies et nos récits collectifs. Comprendre cette succession est essentiel pour franchir le Point Zéro, où l’incertitude et la complexité deviennent non plus des obstacles, mais le terreau d’une hyperconscience renouvelée.

1. Ère cosmogonique (– préhistoire jusqu’à – 3 500)

- Vision du monde : tout phénomène est expliqué par des mythes fondateurs, animistes ou totémiques, donnant un sens sacré aux éléments (soleil, eau, forêt).

- Méthodes : transmission orale, rites, récits symboliques.

- Instruments : dessins rupestres, chants, danses cérémonielles.

- Atouts : cohésion sociale, lien profond avec le vivant, structure narrative puissante.

- Limites : imprécision des savoirs, résistance au changement empirique, absence de classification systématique.

2. Ère religieuse (– 3 500 à – 600)

- Vision du monde : la divinité ou les dieux incarnent et régulent l’ordre cosmique. Les phénomènes naturels sont signes divins (crues, éclipses).

- Méthodes : textes sacrés, hiérarchies sacerdotales, dogmes.

- Instruments : écriture hiéroglyphique ou cunéiforme, temples, calendriers liturgiques.

- Atouts : élaboration de codes moraux, construction de grandes œuvres architecturales, gestion centralisée du savoir.

- Limites : dogmatisme, censure des hétérodoxies, stagnation dans l’interprétation symbolique.

3. Ère rationnelle (– 600 à 1450)

- Vision du monde : la raison humaine et la logique déductive deviennent des instruments de connaissance. Les Grecs introduisent la géométrie, la dialectique et l’éthique philosophique.

- Méthodes : débat philosophique, syllogisme aristotélicien, mathématiques.

- Instruments : traités, écoles de pensée (Académie, Lycée), monnayage pour standardiser l’échange des idées.

- Atouts : naissance des premières sciences (géométrie, astronomie), esprit critique, début de la classification du vivant et des phénomènes naturels.

- Limites : manque d’expérimentation systématique, rigidités aristotéliciennes, diffusion limitée par l’absence d’imprimé.

4. Ère mécaniste ( 1450 – 2000)

- Vision du monde : l’univers est une machine obéissant à des lois universelles. Le paradigme cartésien et la physique newtonienne dominent : tout se calcule, se mesure, se reproduit.

- Méthodes : méthode expérimentale, quantification, modélisation mathématique.

- Instruments : imprimerie, microscope, télescope, machine à vapeur, ordinateur.

- Atouts : révolution scientifique (Galilée, Newton), explosion technologique (électricité, chimie, informatique), essor de l’économie industrielle.

- Limites : réductionnisme, séparation sujet–objet, ignorance des phénomènes émergents, externalités non prises en compte (écologie, complexité).

5. Ère indéterministe ( 2000–…)

- Vision du monde : la complexité, l’incertitude et l’interconnexion sont au cœur de la connaissance. Les découvertes en physique quantique, en théorie du chaos et en sciences de la complexité redéfinissent la méthode scientifique.

- Méthodes : approches systémiques, simulation, big data, intelligence artificielle, recherche interdisciplinaire.

- Instruments : réseaux informatiques, capteurs, ordinateurs quantiques, plateformes collaboratives.

- Atouts : capacité à traiter des phénomènes non linéaires, intelligence collective, adaptation en temps réel.

- Limites potentielles : surcharge informationnelle, déficit de sens, dérives algorithmiques, fracture cognitive entre experts et grand public.

Vers une Épistémologie du Point Zéro

- Dialoguer avec toutes les sources de savoir

- Intégrer savoirs autochtones, sciences dures et humanités : reconnaître la valeur de l’expérience symbolique et intuitive aux côtés de la mesure quantitative.

- Cultiver l’incertitude fertile

- Faire de l’aléa un moteur créatif : adopter des protocoles exploratoires, expériences de pensée et design fiction pour anticiper des futurs multiples.

- Médiation des savoirs

- Développer des dispositifs pédagogiques hybrides (réalité augmentée, serious games, plateformes ouvertes) pour élargir l’accès et l’appropriation critique des données.

- Éthique de l’algorithme

- Mettre en place des chartes et des observatoires citoyens pour garantir la transparence, la responsabilité et l’équité dans l’usage de l’IA et du big data.

- Récit hyperconscient

- Forger un récit unifiant où la connaissance est perçue comme relation vivante : entre individus, sociétés, disciplines et écosystèmes.

En explorant ces cycles, nous comprenons que le Point Zéro n’est pas l’avènement d’une technique ultime, mais la naissance d’une épistémologie régénérative, où la science se nourrit du mythe, de la spiritualité, de la technologie et de la complexité. C’est le socle d’une civilisation capable non seulement de comprendre, mais de soigner et de composer avec le monde vivant dans toute sa profondeur.